Una historia de Rivadavia

Antecedentes preliminares para una historia del Pueblo de Rivadavia en el Valle del Elqui, Chile. 1550-1900.

Por Frank Vicencio López[i]

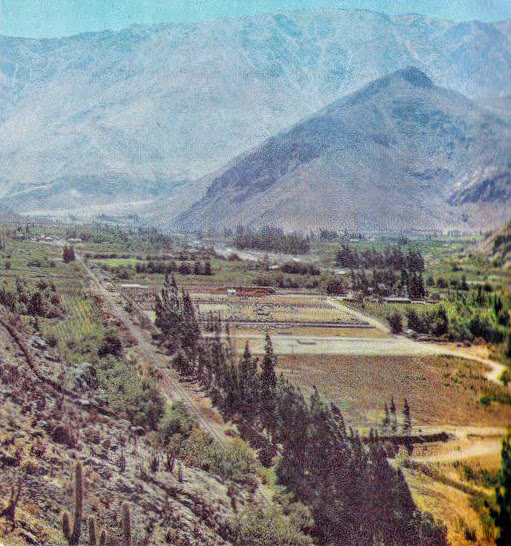

Este artículo presenta los resultados de un trabajo de documentación inicial y extensos recorridos en terreno sobre el pueblo elquino de Rivadavia,[ii] ubicado a 80 kilómetros de La Serena, 800 m.s.n.m. y unos 1.200 habitantes[iii]. Este es un documento de carácter dinámico y se está actualizando constantemente, de acuerdo a los nuevos análisis o correcciones hechos por el autor y los comentarios que pueden ser escritos al final de esta misma página. El contenido inicial es resultado de una investigación originalmente hecha en el marco del proyecto Fondart Regional del año 2020 denominado “La última frontera: El patrimonio olvidado de Rivadavia”, cuyo ejecutor fue el fotógrafo serenense Cristián Campos González. El trabajo que acá se presenta está extendido y profundizado.

Rivadavia cuenta con uno de los mayores patrimonios materiales del Valle del Elqui, representados en una serie de construcciones vinculadas al antiguo ferrocarril, hospedajes y sistemas viales de construcción metálica de principios del siglo XX. Sin embargo, no cuenta con ningún tipo de protección ni declaratoria en el marco de la Ley de Monumentos Nacionales. Hasta mediados de la década de 1970, la localidad concentraba un alto flujo de mercaderías y pasajeros nacionales y extranjeros, al poseer la última estación del Ferrocarril del Elqui. Sobre Rivadavia aún no existen trabajos sistemáticos y su historia está aún por escribirse,[iv] de ahí que en esta breve recopilación de apuntes bibliográficos se busca presentar antecedentes de forma ordenada y cronológica para una futura historia de este pueblo.

Antecedentes histórico pre-hispánicos

En este trabajo de carácter exploratorio y basados en una revisión de fuentes secundarias y primarias impresas, se entenderá “Rivadavia” como un topónimo que describía en el periodo colonial un área que abarcaba las tierras cercanas al pueblo de Campana por el suroeste (Sector Algarrobal), hasta cerca del pueblo de Varillar por el norte y Tres Cruces por el sureste. Hacía referencia, por lo tanto, a una extensión de aproximadamente 5 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho y ocupando las zonas colindantes a los ríos Turbio, Claro y Elqui, totalizando unos 4,2 kilómetros cuadrados.

Hipótesis sobre el área (en amarillo) que los estudios consultados indican como “Rivadavia”

Si bien con escasos registros arqueológicos formales, esta zona fue el espacio de tránsito de la Cultura Molle (300 a.C-800 d.C), pues hay yacimientos arqueológicos asociados a esta cultura en el sector de Paihuano y Huanta. Cerca de la actual Rivadavia, debieron haber existido algunos asentamientos, puesto que Francisco Cornely en su temprano trabajo de 1944, indica que a pocas cuadras del pueblo de Rivadavia y “en la base de un cerro por su lado oriente hay varios petroglifos”.[v] El mismo autor menciona que en Rivadavia se encontraron restos de alfarería asociada a los periodos Diaguita Incaico e Inca Paya,[vi] lo mismo que en Varillar y Paihuano.[vii] Esta ola invasora conocida genéricamente como “inca” y situada temporalmente en el periodo 1471-1530, traía contingentes mitimaes[viii] Churrumatas del sur de Bolivia y el noroeste argentino, mencionados frecuentemente también como mineros en Andacollo.[ix] Desde la confluencia de los ríos Claro y Turbio hasta cerca de Paihuano, la población diaguita autóctona fue incanizada de forma tardía, pero las evidencias materiales de este proceso siguen siendo escasas.[x]

A la llegada de los españoles en 1536, existían tres grandes núcleos de población en el Valle del Elqui: Altovalsol, El Tambo y Rivadavia. Unos cien años después, la zona Diaguitas-Rivadavia se llegaría a conocer en algunos documentos coloniales como “Valle de los Diaguitas”.[xi] La conquista hispana significaría para la población indígena un inmenso descalabro social y demográfico, con oscuros periodos de una violencia inusitada que terminó por diezmar la ya escasa población autóctona, disolviendo sus rasgos culturales distintivos.

Antecedentes histórico coloniales

Como asentamiento hispano, Rivadavia comienza su historia en fechas tan tempranas como mediados del XVI en la forma de un pueblo o reducción de indios, denominaciones dadas por el conquistador a los lugares donde concentraron a la población indígena sobreviviente de la invasión junto a otros contingentes traídos forzosamente desde otros lugares sometidos, tal como lo había hecho el Inca décadas antes en la forma de mitimaes. Estas reducciones o pueblos estaban en función de las entregas de mercedes de tierra y encomiendas, de manera tal que “…los indígenas terminaron habitando en estancias, haciendas, obrajes y otros lugares de trabajo hispano…”[xii]. En el extraordinario documento Relación de las visitas y tasas del Licenciado Fernando de Santillán de 1558, podemos saber que Pedro de Cisternas y Francisco de Aguirre fueron los primeros encomenderos españoles a quiénes se les asignaron mercedes de tierras en el sector Rivadavia.[xiii] No sabemos aún si el sector era conocido o no con este topónimo.

¿Dónde estuvo este temprano asentamiento español? Las menciones en la literatura indican que se localizó casi con toda seguridad cerca de la confluencia de los ríos Claro y Turbio, pero en dirección hacia el Valle del Río Claro. Una observación atenta del paisaje en este sector sugiere que puede haber sido éste el sitio óptimo para el asentamiento inicial el que, a su vez, habría ocupado los espacios previamente habitados por los grupos ya existentes (diaguitas, diaguitas calchaquíes, diaguitas incanizados y churrumatas),[xiv] continuando una práctica de la Conquista muy común y ampliamente documentada. Es probable que en el transcurso del tiempo, otros conjuntos de edificaciones aparecieran hacia las riveras de los ríos Turbio y Elqui, tal como lo veremos más adelante.

La población diaguita original en este sector -o lo que quedaba de ella luego de los enfrentamientos con incas, luego españoles y las mezclas con grupos introducidos-, experimentó nuevamente la llegada de nuevos grupos picunches y promaucaes desde la zona al sur del Choapa (Valles del Aconcagua y Maipo) y hablantes del mapuzungu,[xv] traídos por los conquistadores para compensar la falta de mano de obra que requerían para el modo de producción que instalaron. A la población asentada en el sector Rivadavia como resultado de todas estas migraciones y traslados forzosos se les denominó “Diaguitas Chile”, tal como aparece en un mapa temático de 1536-1544.[xvi] Es este grupo humano el que probablemente usó el nombre “Amipún” para denominar al actual Río Claro o al Elqui.[xvii] No hay certeza absoluta de a qué río hacía referencia este nombre, además que su mención es en 1669, un año en el que ya el mestizaje y el trabajo de los encomenderos en las haciendas estaban muy consolidados.

En 1618 este grupo étnico complejo y heterogéneo del sector Rivadavia ya hablaba castellano, pero casi un siglo después había desaparecido,[xviii] como se dijo antes debido al intenso mestizaje al que fue sometido. No obstante, parece que el componente diaguita debió haber sido el mayoritario, porque a mediados del siglo XVII “solo se menciona como indios diaguitas a los habitantes del pueblo de Rivadavia, los cuales se denominan indios del pueblo de los diaguitas (…) En cambio los indios que habitaban los otros puntos del valle, no se les denominaba con un nombre en particular, salvo cuando son indios de Tucumán o de otro lugar (…) en la documentación tardía se hace distinción entre los indios que habitaban el pueblo de los diaguitas y los que se encuentran en el resto del valle (…) En todos los documentos donde se hace alusión a estos indios diaguitas, a estos se les ubica en Rivadavia como pueblo de los indios diaguitas, mientras que los naturales del resto del valle se les menciona como indios del pueblo de Elque, sin denominación particular o bien llamándoles según el encomendero al que pertenezcan”.[xix]

Otro de los registros documentales más antiguos sobre Rivadavia data de 1605. En ese año, el entonces Gobernador de Chile García Ramón le concedió una merced de tierras cercanas al actual Rivadavia, al vecino serenense Francisco Cortés.[xx] El terreno entregado tenía 600 cuadras o, en medidas actuales, alrededor de 940 hectáreas.[xxi] La enorme extensión de la merced hace sospechar que incluía también algunas montañas cercanas con algún potencial minero, quizás el cerro Porongo y sus alrededores, conocido desde muy temprano por sus yacimientos de cobre.

Otro antecedente temprano es el entregado por el historiador Hernán Cortés, quien señala que “…don José Francisco Cortés Cisternas, era encomendero en “primera vida” de los indios del pueblo de Diaguitas y estanciero en Rivadavia, pues casó con doña Catalina Ortiz de Carabantes, heredera de la encomienda de su padre y de la mitad de la estancia de Rivadavia, ocurrido en 1628”.[xxii]

Más referencias a los propietarios del área de Rivadavia las encontramos en un testamento de 1691 citado por Monserrat Arre, que indica que Juan de Rojas Carabantes era propietario en Rivadavia, en el Valle de Samo Alto y Diaguitas. Estuvo casado con Ana Cortés de Monroy y Mendoza, quien fuera tía en segundo grado de Pedro Cortés de Monroy y Zavala, Marqués de Piedra Blanca y Guana.[xxiii]

El mismo año de 1691, consta que el citado Juan de Rojas Carabantes se dedicaba a las actividades relacionadas con la producción de aguardientes y vinos, ya que “tenía arrendadas a los sesmos de los indios Viña de Rivadavia por el principal de 1.500 pesos» y además tenía que servir un censo “sobre la viña de su propiedad, las Diaguitas en el valle de Elqui» por 328 pesos “a los curas de esta ciudad”. Es el primer testimonio con el nombre de Rivadavia, por lo que podríamos indicar que fue a mediados del siglo XVII que el sector se le asignó este nombre.[xxiv]

La situación legal de los terrenos de Rivadavia parece aclararse desde el punto de vista documental a principios del siglo XVIII. Según César Esquivel, “en el año 1700 Antonio de la Rivera y Cortés vendió a Silverio Rodríguez Alcayaga el sector de Rivadavia y todo el Río Turbio”.[xxv] Si bien Esquivel no indica de dónde extrajo tal información, es probable que por su extensa carrera como servidor público haya tenido acceso a documentos municipales y actas originales.[xxvi]

Hacia el año 1735, la Hacienda de Rivadavia pertenecía a Isabel de Aguirre, viuda del maestre de campo don Antonio Marín, propiedad que le había sido entregada por dote matrimonial. Aquejada por un accidente que le provocaba “abundancia de sangre por la boca”, se vio obligada a testar y entre las posesiones entregadas estaba “… una viña nueva en Rivadavia con 2.000 plantas y una producción promedio de 50 arrobas”.[xxvii] Isabel legó a sus otros hijos, Juan Joseph, Francisco y Catalina “...toda la viña grande y principal de Rivadavia con bodega, botijas y demás aperos (…) más el higueral grande y la mitad de la invernada de todo el potrero”.[xxviii]

Casi en la misma época, la zona era reconocida en un informe de 1738 como productora de vinos, con 82 propietarios, de los cuales 43 eran pequeños productores de vino que no superaban las 50 arrobas. Entre los nombres con más fortuna de la Hacienda de Rivadavia aparecen el del mayordomo Félix de Rivera e Hilario Galleguillos. A propósito del apellido Rivera, es de hacer notar que perteneció a una familia “… extensa y bastante recurrente en la documentación de la época. Corresponde a una de esas grandes familias que, a través del paso de las generaciones, va perdiendo lo que llegó a poseer y termina por entremezclarse con medianos y pequeños propietarios”.[xxix]

En 1740, los terrenos comprendidos entre Varillar (“Punta del Viento”) hasta la cordillera (sector nacimiento del Río Turbio) y que estaban en manos de Silverio Rodríguez Alcayaga, fueron vendidos a José Luis Alcayaga.[xxx] En 1745, el sector de Rivadavia fue comprado por Ignacio de Alcayaga y Aromo, casado con Magdalena de Rojas y Carabante. Tuvieron 3 hijos: Juan Ignacio, Norberto y Antonia Alcayaga Rojas.[xxxi] Al parecer, esta familia sería la propietaria de una parte de Rivadavia hasta bien entrado el siglo XIX.

Cavieres nos indica algunos antecedentes sobre la historia del mayordomo Rivera, el que “… conservó algunas tierras, pero cada vez ellas eran de menor extensión y de más baja calidad, se transformaron solo en retazos. En 1763, uno de los hermanos, don Mateo Rivera vendía su porción y sólo en 45 pesos a don Eusebio Arquero, miembro de una familia que crecía concentrando tierras”.[xxxii]

Continuando con este investigador, nos dice que otro administrador en Rivadavia fue Francisco de Borja. Sus hijos Felipe y Agustina heredaron en partes iguales la hacienda. “Felipe falleció a mediados de 1790 y Agustina terminó por administrar el total de la hacienda. No se casó e hizo su propio testamento en 1804 nombrando como heredero a uno de sus sobrinos”.[xxxiii] En ese documento nos entrega valiosa información sobre la producción de Rivadavia: “en 1796 produjo 140 fanegas de higos,[xxxiv] 300 arrobas de vino y 30 de aguardiente. En 1797, 200 fanegas de higos, 400 arrobas de vino y 60 de aguardiente”.[xxxv] En medidas actuales:

1796: 8.4 toneladas de higos. 10.700 litros de vino y 1.050 litros de aguardiente.

1797: 13.2 toneladas de higos. 14.000 litros de vino y 2.100 de aguardiente.[xxxvi]

Los higos, el vino y el aguardiente fueron no solo típicos de Rivadavia, sino que una característica productiva de muchas otras haciendas en el valle, como San Isidro. Podemos concluir que la administración de los terrenos productivos de Rivadavia, tanto estancias como haciendas, era un asunto familiar y que se mantuvo así por largo tiempo porque era la forma óptima de evitar la división predial entre herederos, concentrando el suelo en pocas manos.

Sin embargo, la alta producción de Rivadavia era un síntoma de una sobreproducción general del Valle del Elqui. Hay evidencia que indica que fue tanta la producción que los precios bajaron, porque “Esta zona, fundamentalmente agrícola, enfrentó un serio problema: la saturación del mercado para su producción vitivinícola. Una reciente investigación ha insinuado que la excesiva producción de vinos en la región, provocó una baja en los precios, obligando a sus productores a reorientar sus actividades. Este fenómeno debió afectar a Elqui, cuya población experimentó el crecimiento más bajo de todo el corregimiento. Las perspectivas que ofrecía el valle, con una economía altamente especializada no le permitía competir con otras áreas económicamente más diversificadas”.[xxxvii]

En otro testamento pero ahora de 1762 y citado por Horacio Aránguiz, nos dice que Amelia Galleguillos en su poder para testar se declara “moradora del pago de Rivadavia del Valle de Elqui” y sus bienes “el cerco de vivienda de dos cuadras poco más y en ella plantas de viña y árboles y su casa de vivienda y bodega son sus aperos menesterosos”.[xxxviii]

La hacienda de Rivadavia estaba entre las más importantes de la zona y era una fuente de grandes entradas para iglesias y conventos serenenses. En 1771 Rivadavia destacaba como tal junto a Higuerilla, Pangue, Tabaquero, Samo, Marquesa, Quilacán, Tamelcura, Las Cardas, Guatulame, Fray Jorge, Pachingo, Cutún, Cogotí y Tambillos.[xxxix]

Hacia 1780, la crónica de Carvallo y Goyeneche hace una distinción geográfica entre Rivadavia y Diaguitas al indicar que “Rivadabia está en los primeros montes de Andes; le riegan los riachuelos denominados rio Turbio i rio Claro, terreno aparente para ganados mayores, i para menestras. Trabajan sus habitantes en las minas i en la agricultura, i no tienen tanta miseria como los de Diaquitas”.[xl] El relato nos viene a confirmar la hipótesis inicial sobre la extensa área que abarcaba el topónimo Rivadavia, sin un punto preciso y original de fundación.

Como se mencionó al principio, durante periodo colonial aparecen una serie de nombres de dueños y herederos que eran propietarios de áreas que indicaban estar en “Rivadavia”, inclusive superponiéndose temporalmente. Mientras no se hagan estudios de la distribución espacial exacta de esas propiedades, es imposible saber qué áreas específicas se conocían con el topónimo en cuestión. Sin embargo, los testimonios sí nos señalan algo seguro: en un breve periodo de tiempo, el sector de Rivadavia alcanzó un alto dinamismo económico vinculado a la producción de vides para vino y aguardiente, sin dejar de lado los productos deshidratados y, en menor medida, la ganadería y la minería.

Antecedentes para el periodo republicano

Esta marcada vocación económica se mantendría en el siglo XIX, apareciendo la primera mención a un asentamiento propiamente tal. De acuerdo con César Esquivel, Rivadavia se habría definido geográficamente como pueblo o al menos como un asentamiento distinguible a comienzos de este siglo. El autor señala que en 1818 la propietaria Antonia Alcayaga Rojas vende parte de su herencia a la sucesión de Carlos Bolado, nombre asociado al Fundo Rivadavia. Otra parte la vendió a la sucesión de Julio Elorza asociado al Fundo La Junta y, finalmente, un tercer lote a la sucesión de Pedro Nuñez del Fundo Edina.[xli] Estas tres grandes propiedades serían los deslindes tradicionales de lo que se conoce hoy como el sector de Rivadavia.

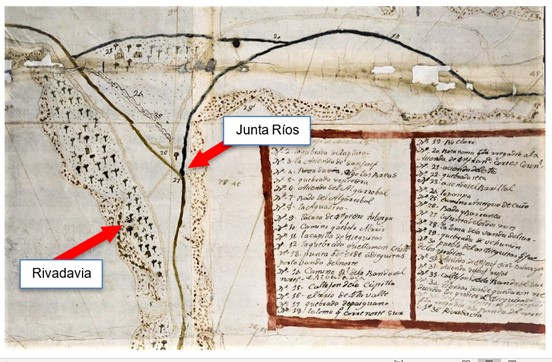

Estos antecedentes parecen confirmar lo que se observa en un plano del Valle de Elqui elaborado por Josef Diaz Balmayor en 1810, donde Rivadavia aparece como un sector con una alta densidad agrícola y un par de construcciones que por su tamaño debieron llamar la atención del dibujante. En este documento aparecen mencionados los principales asentamientos elquinos con una precisión espacial bastante aceptable, pero si seguimos atentamente sus criterios de localización vemos, sin embargo, algo interesante: Balmayor ubica a Rivadavia en la rivera noroeste del río Elqui y un poco alejada de la “Junta de los dos ríos” tal como él la menciona con el número 27 de la leyenda. ¿Error del dibujante? ¿Estaba el asentamiento original lejos del sector asociado al Río Claro mencionado al principio de este artículo? Si fuera así y tal como lo localiza Balmayor, ¿este sector podría haber sido arrasado por alguna crecida del Río Elqui en la primera mitad del siglo XIX?

“Junta de los dos ríos” y ubicación de Rivadavia según Josef Díaz Balmayor, 1810. Detalle.[xlii]

La consolidación de Rivadavia es un aspecto que parece reflejarse en la estructura de propiedad en las primeras décadas del siglo XIX, según lo que podemos observar en un expediente sobre “Propiedades, viñas y ganados” de 1838-1840.[xliii]

Propiedades, viñas y ganados de Rivadavia, 1838-1840

| Dueños | Cuadras de tierra | Plantas de viñas | Ganado mayor | Ganado menor | Está arrendado Puede arrendarse |

| Lucas Iglesias | 288 | – | 150 | 400 | |

| Simón Iglesias | 120 | 6.000 | 20 | 500 | |

| José M. Rojas | 12 | 6.000 | 40 | 350 | |

| Manuela Mercado | 11 | 9.000 | 500 | ||

| José F. Vega | 9 | 7.000 | 400 | ||

| Juan M. Iglesias | 9 | – | 50 | ||

| Agustina Callejas | 8 | 10.000 | 500 | ||

| Silverio Rodríguez | 8 | 500 | 30 | – | 75 |

| José Sisternas (sic) | 8 | – | 50 | ||

| Damián Pinto | 7 | – | 6 | 50 | |

| Florentino González | 6 | 7.000 | 12 | 400 | |

| Facto Aguirre | 6 | 3.000 | 5 | – | 150 |

| Juan I. Cortés | 4 | 6.000 | 300 | ||

| Juan d.C. Rivera | 4 | 3.800 | 4 | 200 | |

| Pablo J. Aguirre | 4 | 3.000 | 50 | 200 | |

| Josefa Reinaldo | 4 | 2.000 | 100 | ||

| Mariana Vega | 3 | 2.000 | 6 | 100 | |

| Carlos Aguirre | 3 | 150 | 25 | ||

| Patricio Pinto | 3 | – | 18 | ||

| Mariano Rodríguez | 2 | 2.000 | 25 | 125 | |

| German Geraldo | 2 | 1.100 | 50 | ||

| Isidro González | 2 | 1.000 | 50 | ||

| José Carmona | 2 | 400 | 2 | 25 | |

| Antonio Rojas | 2 | 200 | 18 | ||

| Nicolás Arquero | 2 | 18 | |||

| José M. Robledo | 1 | 2.000 | 100 | ||

| Calixto Arquero | 1 | 500 | 25 | ||

| Domingo Azúa | 1 | 500 | 25 | ||

| Petronila Rojas | 1 | 12 | |||

| Juan A. Rodríguez | 1/2 | 3.000 | 150 | ||

| Joaquín Rodríguez | 1/2 | 3.000 | 150 | ||

| Rosa Cortés | 1/2 | 2.000 | 100 | ||

| Manuela Rodríguez | 1/2 | 2.000 | 100 | ||

| Juana Rodríguez | 1/2 | 2.000 | 100 | ||

| Tomás Rodríguez | 1/2 | 1.800 | 75 | ||

| Manuel Rodríguez | 1/2 | 1.000 | 50 | ||

| Bartolomé Aguirre | 1/2 | 500 | 12 | 37 | |

| José Muñoz | 1/2 | 500 | 25 | ||

| Feliciano Vega | 1/2 | 100 | 12 | ||

| Nicolás Aguirre | Se ignora | 450 | – | – | 25 |

| José Carmona | ¿? | 12 |

El análisis de la tabla permite concluir que el promedio de plantas de viña por cuadra era de un poco más de 710. Existía una gran concentración de la propiedad, pues las pertenencias de Lucas y Simón Iglesias (288 y 120 cuadras respectivamente), representaban un 56% del total. Lucas Iglesias parece haber sido un importante ganadero porque no tenía viñas, pero sí la mayor cantidad de ganado mayor (150 animales). La gran mayoría (27 de 41 casos) tenía menos de 12, lo que nos indica una fuerte subdivisión predial en el siglo XIX. Por el uso intensivo del suelo en la plantación de parrones, predominaba el ganado mayor pero en escaso número por propiedad, mientras que el menor casi era inexistente. Es de destacar que las propiedades con mayor número de plantas de viñas estaban en manos de dos mujeres, mientras que el resto de ellas aparece también con importantes cifras. El total de plantas de viñas alcanzaba 89.500, una cifra impresionante y que describe muy bien la vocación agrícola intensiva de la localidad.

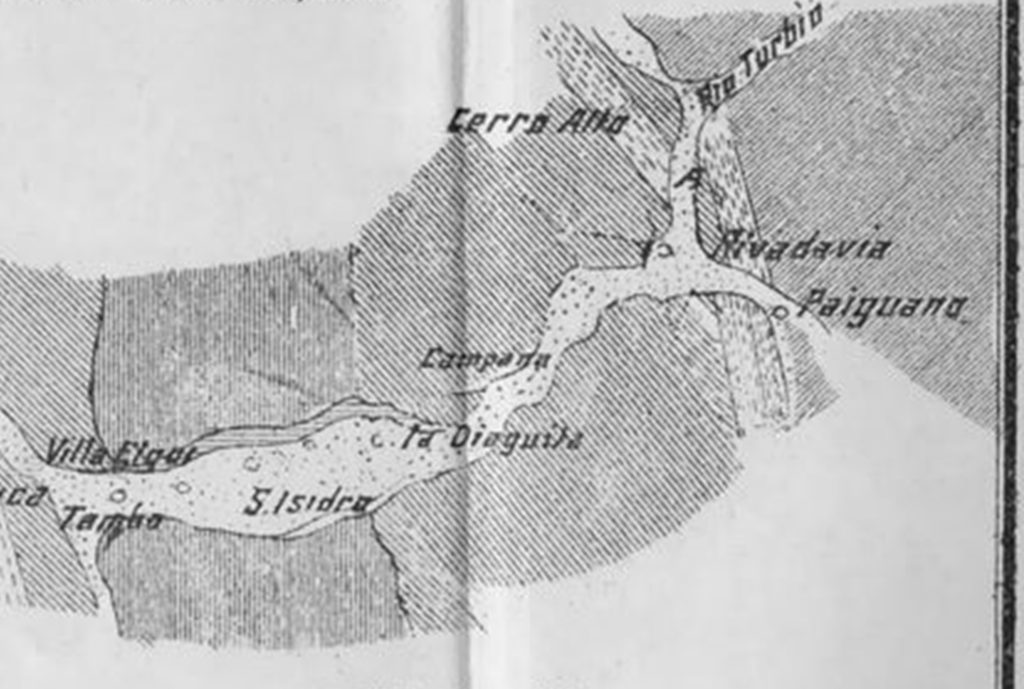

Detalle de la Carta geológica de Ignacio Domeyko de 1844, donde aparece el topónimo Rivadavia.[xliv]

El enorme desarrollo agrícola acá demostrado, dio forma a una aldea a mediados del siglo XIX digna de mención en las expediciones científicas de Claudio Gay en 1837 e Ignacio Domeyko en 1844 (ver figura arriba). El sabio polaco realizó una excursión geológica pasando por Rivadavia en dirección al sitio fosilífero de Tres Cruces, indicando que “Cuatro leguas más adelante, el valle se estrecha de nuevo, y pronto se llega al lugar donde el río Claro, un torrente de agua clara y limpia, se reúne al río Turbio de aguas blanquecinas para formar el río Elqui. En la unión de estos torrentes y en el fondo de un valle triangular se agrupa un hermoso plantío de árboles frutales que sombrean la hacienda de Rivadavia, en medio de rocas desnudas y áridas que por todos lados se levantan casi a pico. Aquí, pues, el valle de Elqui bifurca en otros dos, de los cuales el del río Turbio se dirige al SE y el otro se prolonga hacia NNE.”[xlv]

En 1867, Astaburuaga indicaba que Rivadavia ya tenía una escuela gratuita y 200 habitantes. Dice el autor que Rivadavia era una “Aldea del departamento de Elqui, con 200 habitantes i escuela gratuita, situada en la confluencia de las dos corrientes principales que, a la base occidental de los Andes, forman el rio Coquimbo [actual Río Elqui], a 20 o 22 quilómetros al E. de Vicuña”.[xlvi] Como podemos ver, nuevamente aparece el problema de la localización del asentamiento original pues Astaburuaga y Domeyko lo sitúan en la “confluencia” de los dos ríos.

A mediados del siglo XIX la actividad minera seguía siendo un importante complemento de la agricultura. El mismo Domeyko menciona actividad minera cercana, en la Quebrada de La Plata: “En estos pórfidos es donde se hallan las minas de cobre de la quebrada de la Plata situada a 3 leguas al NW de Rivadavia y particularmente la mina de Layla (…) el mineral se compone de óxidos, carbonatos y silicatos de cobre, mezclados con espato calizo y fierro hidratado.”.[xlvii] Agregando que “Un poco más al oeste cerca de Rivadavia se ve también en el mismo pórfido la mina del Cerro Alto que ha producido, fuera de minerales oxidados, un mineral muy bueno oxisulfurado (conteniendo más de 50 por ciento de cobre) de la clase de minerales que los mineros del país llaman metal acerado (doy la descripción de estos minerales en una memoria aparte). Es probable que sea todavía al mismo yacimiento al cual se deba relacionar las minas de cobre de Tirado, de Chaiai, etc, situadas más o menos en la misma dirección, y produciendo también minerales análogos (óxidos, carbonatos y silicatos)”.[xlviii] Estos antecedentes complementan los entregados por la cuarta edición de la Jeografía descriptiva de Espinoza (1897), que menciona la existencia de unos minerales de plata llamados Río Seco y Lagunas, a 20 kilómetros al norte de Rivadavia.[xlix]

Todas estas actividades económicas de Rivadavia en la agricultura y sus derivados, minería y ganadería verían una salida expedita con la llegada del tramo del ferrocarril del Elqui en 1886.

Si bien la idea de conectar La Serena con el Valle del Elqui ya tenía antecedentes desde 1865 con la construcción de un “camino carril”,[l] solo en 1882, es decir, 20 años después de la inauguración del primer trazado entre Coquimbo y Las Compañías, comenzaron las gestiones para concretarlo. En febrero de 1882 el Intendente de la Provincia, Domingo Toro Herrera, envió una invitación a una serie de empresarios locales para consultar la factibilidad de un proyecto de esta naturaleza.[li]

Habiéndose hecho estudios de los productos que podrían transportarse en un ferrocarril y viendo que existía un enorme potencial, en agosto de 1882 se constituyó la “Sociedad Anónima Ferrocarril de Elqui” y a principios de 1883 comenzaron los trabajos de construcción,[lii] la que se hizo por etapas y siguiendo muy de cerca el cauce del mismo Río Coquimbo, lo que traería funestas consecuencias no solo en 1888 –año de la gran crecida del Río- sino que durante la misma construcción.[liii] El 4 de agosto de 1884 se inauguró el trazado hasta Marquesa, el 1 de enero de 1885 hasta Vicuña, mientras que Rivadavia esperaría hasta el 12 de abril de 1886 para su apertura al tráfico ferrocarrilero.[liv] Curiosamente, el término de la línea se construyó al norte de la estación del ferrocarril de Coquimbo lo que provocaba el absurdo de tener que transbordar toda la carga una vez llegada desde el Valle.[lv] El ancho de la trocha fue de un metro, más angosta que los 1.6 metros que poseía la de Coquimbo-Las Compañías.

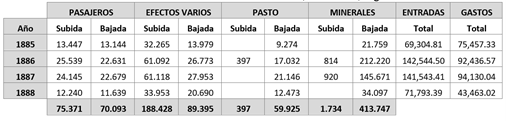

Movimiento del ferrocarril La Serena – Rivadavia, 1885-1888, según Marín Vicuña.[lvi]

Hasta 1888, el año de la gran crecida del Río, el ferrocarril recién inaugurado transportó en promedio más de 40.000 pasajeros por año y carga consistente en “manganeso, cobre, plata, pasto, frutas secas, aguardiente y vinos”.[lvii] Era un gran logro de la ingeniería que la «Sociedad del Ferrocarril de Elqui» uniera la ciudad de La Serena con Rivadavia, a una distancia de 78 kilómetros y superando una fuerte pendiente.[lviii] Tenía 17 estaciones, siendo lógicamente las principales las de La Serena, Vicuña y Rivadavia.[lix] Sin embargo, existen indicios documentales que la calidad de los materiales de construcción no fueron los óptimos. Un informe de 1894 criticaba que “El metro de riel sólo pesaba 14.75 kilos, y los durmientes no eran más que pequeños cuartones, que solo ofrecían poca resistencia al material rodante de los trenes”.[lx]

A finales del siglo XIX se registraron niveles excepcionales de precipitaciones que terminaron por destruir casi todo el trazado del ferrocarril del Elqui, incluidos sus puentes, terraplenes y estaciones, como lo indica Guillermad y Campaña: “… llegó el invierno del año 1888, durante el cual aguaceros sin precedente arruinaron la mayor parte de las obras, arrastraron los puentes y destrozaron las estaciones, haciendo suspender el tráfico por completo”.[lxi] La Sociedad propietaria no pudo afrontar los gastos de reparación y desde el Gobierno Provincial se comenzaron las averiguaciones para que el Estado se hiciera cargo de la empresa. Pasarían varios años antes de que se comenzaran las obras de reconstrucción. Las lluvias continuaron en 1889 provocando que “… los terraplenes, cercas, rieles y durmientes, han desaparecido en su mayor parte, y actualmente existen pocos elementos que valgan la pena de ser aprovechados en la reconstrucción”.[lxii]

Como se dijo, ante la catástrofe natural y el impacto financiero en la sociedad propietaria, entre 1890 a 1895 el Estado comenzó las gestiones para adquirir la propiedad del ferrocarril[lxiii] y uno de los problemas a solucionar fue construir un trazado lejos de las constantes salidas del Río Coquimbo. Recién en octubre de 1897 y hasta julio de 1903, luego de intensas gestiones públicas y privadas se comenzó el nuevo trazado ahora en la ribera norte del río, lo que exigió construir una serie de túneles. Estas obras representaron un colosal esfuerzo técnico que quedó a cargo de los contratistas Santiago Sotomayor y José Luis Coo,[lxiv] lo que unidos a una bella arquitectura en piedra canteada tipo bóveda, dieron a los túneles un innegable valor arquitectónico.

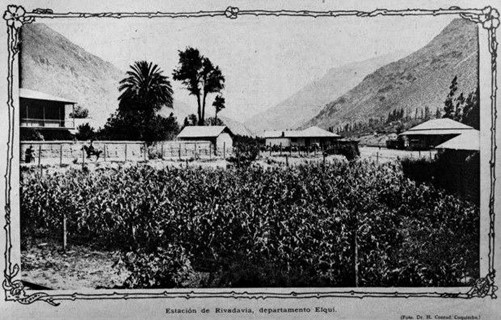

Estación de Rivadavia en 1917, según Revista Sucesos.[lxv]

En 1891, Rivadavia se convertiría oficialmente en la 8va Subdelegación de la nueva Municipalidad de Paihuano, aunque los límites de esta nueva unidad territorial ya habían sido establecidos en 1853 y 1863.[lxvi]

Línea férrea en la entrada de Rivadavia, c. 1965, sin fuente

Siendo el último punto del ferrocarril, a principios del siglo XX se construirían en la parte alta de Rivadavia una enorme bodega de almacenaje, una estación y casa para su jefe, un sistema de retorno de las máquinas, un estanque de agua y hasta hoteles para el alojamiento de los miles de viajeros. El camino internacional se conectaría con Paihuano mediante un moderno puente metálico sobre el Río Turbio. Cerca de esta obra se levantó un importante retén para el control policial. Se instalarían en el pueblo un correo, un telégrafo, una hermosa iglesia y una moderna escuela. Estos cambios transformaron un asentamiento de vocación agrícola hacendal en uno de servicios y transportes de pasajeros y cargas traídas de los valles cercanos y Argentina, comenzando la época más brillante de Rivadavia hasta el término del ferrocarril en 1975.

[i] Profesor de Historia y Geografía, Lic. en Educación. Técnico en Minería. Diplomado en Tecnología Educativa. Actual docente en la Escuela Ríos de Elqui de Rivadavia. frankvicencio@gmail.com

[ii] Investigación iniciada originalmente en el marco del proyecto Fondart Regional 2020: “La última frontera: El patrimonio olvidado de Rivadavia”, folio 528238 y cuyo ejecutor fue Cristián Campos González. El trabajo se ha profundizado y extendido en esta ocasión.

[iii] Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo: Memoria explicativa. Plan Regulador Intercomunal, sin fecha (¿2019?), Provincia de Elqui, p. 127.

[iv] Sin embargo, especial mención merece la obra de Caupolicán Peña Lagos: Rivadavia: Estación de la memoria, Fondo editorial ESSCO, 2001 y los esfuerzos que el cultor e investigador local Juan Carlos Robles ha plasmado en varios artículos sobre esta localidad elquina: “Rivadavia: Esperando el despertar” (29/jul/2015), “La animita de Marchant – Rivadavia” (8/ago/2016), disponibles en el portal web elquiglobal.cl

[v] Cornely, Francisco: “Mapa arqueológico del Valle del Elqui y adyacentes, 1944”, Santiago, La Serena, Museo Arqueológico Municipal de La Serena, Imprenta Universo, 1944, p. 106.

[vi] Se refiere a piezas cerámicas provenientes de los valles calchaquíes en el noroeste argentino.

[vii] Cornely (1956) en Gastón Castillo: “Diaguitas arqueólogos y Diaguitas etnohistóricos: Una aproximación a la problemática del Valle de Elqui”, en Culturas Surandinas Huarpes y Diaguitas. Actas Congreso Binacional «Raíces de etnicidad, Región de Coquimbo, Chile, Provincia de San Juan, Argentina», coord. Arturo Volantines, 2011, p. 44.

[viii] También conocidas como mitmaqkunas.

[ix] Entrevista al arqueólogo Gastón Castillo, lunes 11 de enero de 2021.

[x] Entrevista al arqueólogo Gastón Castillo, lunes 11 de enero de 2021.

[xi] Castillo, 2011, p. 49.

[xii] “Los asentamientos de indígenas bajo el ordenamiento colonial. Pueblos de indios en Chile (s. XVI-XVIII)”, en http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-782.html . Consulta 28 ene 2021.

[xiii] Hernán Cortés, «Relación de las visitas y tasas que el señor Fernando de Santillán oydor de Su Majestad hizo en la ciudad de Santiago Provincias de Chile de los repartimientos de indios de sus términos y de la cibdad de La Serena», en Hernán Cortés, Guillermo Cortés y Patricio Cerda (eds.): Pueblos originarios del Norte florido de Chile, Coquimbo, FONDART, 2004, pp. 13-241, pp. 163 y 173.

[xiv] El nombre “Diaguita” fue usado por primera vez por Ricardo Latcham en su obra Prehistoria Chilena, de 1928.

[xv] Castillo (2011), p. 48 y Patricio Barría: “El Portal del Valle de Elqui y la Historia de las Tres Tribus”, Cuadernos Supay Wasi #4, documento web citado desde https://medium.com/@supaywasi/el-portal-del-valle-de-elqui-y-la-historia-de-las-tres-tribus-2bc4c174bde5 . Consulta: 20/03/2021.

[xvi] Cortés, Hernán: “Evolución de la propiedad agraria en el norte Chico (siglos XVI-XIX)”, en Livenais, Patrick (dir.): Aranda, Ximena (dir.): Dinámicas de los sistemas agrarios en Chile árido: La región de Coquimbo, Marseille: IRD Éditions, 2003, p. 5.

[xvii] La primera mención de este topónimo aparece en un juicio de Alonso de Ribera y sus hermanos con Miguel Pinto de Escobar sobre tierras en Montegrande en 1669, documento citado por Sergio Villalobos: “Ocupación de tierras marginales en el Norte Chico: un proceso temprano”. Cuadernos de Historia, 3, Universidad de Chile, 1983, p. 75.

[xviii] Ruíz (2003), en Gastón Castillo (2011), p. 53.

[xix] Urízar y Chamberlain (1994), en Gastón Castillo (2011), p. 53. La conclusión es sacada por los autores Urízar y Chamberlain desde la revisión del Libro I de Bautismo de la Doctrina de Elqui, conservado en el Archivo de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Vicuña, con registros entre los años 1667 a 1682

[xx] Villalobos, Sergio (1983), p. 75.

[xxi] La equivalencia fue calculada según la información de Armando de Ramón y José Manuel Larraín: “Una metrología colonial para Santiago de Chile: de la medida castellana al sistema métrico decimal”, Historia [artículo de revista] Vol. 14 (1979), p. 5-69.

[xxii] Cortés, Hernán: “Evolución de la propiedad agraria en el norte Chico (siglos XVI-XIX)”, en Livenais, Patrick (dir.): Aranda, Ximena (dir.): Dinámicas de los sistemas agrarios en Chile árido: La región de Coquimbo, Marseille: IRD Éditions, 2003, p. 18.

[xxiii] Arre, Montserrat: “Mulatillos y negritos en el Corregimiento de Coquimbo 1690-1820. Circulación y utilización de niños como servidumbre y mano de obra esclava en Chile (1690-1820)”, Univ. de Chile, Tesis de Magíster, Santiago, oct. 2012, p. 69.

[xxiv] Aránguiz Donoso, Horacio: “Notas para el estudio de algunos hacendados mineros comerciantes”. p.224.

[xxv] Esquivel Castro, César: La Comuna de Paihuano en el Valle del Elqui, Santiago, Imprenta San Francisco, 2001, 121 p., p. 22.

[xxvi] Fue carabinero condecorado y luego regidor.

[xxvii] Cavieres Figueroa, Eduardo: La Serena en el siglo XVIII. Las dimensiones del poder local en una sociedad regional, Chile, Univ. Católica de Valparaíso, 1993, 215 p., p. 31.

[xxviii] Cavieres, Eduardo, p. 31.

[xxix] Cavieres, Eduardo, p. 25.

[xxx] Esquivel Castro, César (2001), p. 22.

[xxxi] Esquivel Castro, César (2001), p. 22.

[xxxii] Cavieres, Eduardo, p. 27.

[xxxiii] Cavieres, Eduardo, p. 31.

[xxxiv] La “fanega” era equivalente a un quintal y medio, es decir, unos 67 kilos de hoy.

[xxxv] Cavieres, Eduardo, p. 32.

[xxxvi] Se han calculado siguiendo las indicaciones de De Ramón y J. M. Larraín. Una arroba para líquidos era en Chile unos 35.7 litros.

[xxxvii] Pinto, Jorge: La población del Norte Chico en el siglo XVIII, p. 88.

[xxxviii] Aránguiz Donoso, Horacio: “Notas para el estudio de algunos hacendados mineros comerciantes”. p. 222.

[xxxix] Cavieres, Eduardo, p. 116.

[xl] Carvallo Goyeneche, Vicente. Descripción histórico-geográfica del Reino de Chile. Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8198.html. Accedido en 13/4/2020.

[xli] Esquivel Castro, César (2001), p. 22.

[xlii] Agradezco la cita de este mapa a Diego Sainz de La Peña Ceron, quien lo consultó en la Sala de Mapas del Archivo Nacional de Santiago.

[xliii] “Expediente sobre propiedades, viñas y ganados en la Provincia de Coquimbo, Departamento de Vicuña, Parroquia de Elqui. 1838-1840”. Archivo Nacional, Intendencia de Coquimbo, n° 152, fojas 1 a 6.

[xliv] Lámina IV, fig. 5.

[xlv] Domeyko, Ignacio: “Noticia sobre un terreno estratificado situado en la alta cordillera y sobre los filones metalíferos que lo acompañan. 1844”, en Jeolojía, Imprenta Cervantes, 1903, pp. 111-122., p. 112.

[xlvi] Astaburuaga, Francisco: Diccionario jeográfico de la República de Chile, Nueva York, D. Appleton, 1867, VIII+421 p., p. 307.

[xlvii] Domeyko, Ignacio (1844), p. 118.

[xlviii] Domeyko, Ignacio (1844), p. 118-119.

[xlix] Espinoza (1897), p. 142.

[l] Memoria del Intendente de Coquimbo, 1865, p. 18.

[li] Iribarren Avilés, Rodrigo: “El tren elquino. Vicuña en los albores del siglo XX”, capítulo en Herrera Vega, Héctor: Erque, Elqui, Vicuña. Anales de su historia, Santiago, Ediciones CIP Centro de Estudios Bicentenario, 2011, Tomo I, 475 p., p. 127.

[lii] [Guillemard, Arturo., y J. Campaña]: Reorganización de los ferro-carriles de la Provincia de Coquimbo, Valparaíso, Imprenta del Universo de Guillermo Helfmann, 1894, 86 + 3 p., p. 12.

[liii] [Guillemard, Arturo., y J. Campaña]: Reorganización, p. 13.

[liv] Iribarren Avilés, Rodrigo: “El tren elquino…”, p. 128.

[lv] [Guillemard, Arturo., y J. Campaña]: Reorganización, p. 14.

[lvi] Marín Vicuña, Santiago: Estudios de los ferrocarriles chilenos, Santiago, Anales de la Universidad, 1901, 199 p., p., 155.

[lvii] Iribarren Avilés, Rodrigo: “El tren elquino…”, p. 129.

[lviii] Aspecto muy frecuente en los FFCC del Norte Chico, como el trazado Coquimbo-Ovalle y el caso del Tongoy-Tamaya.

[lix] [Guillemard, Arturo., y J. Campaña]: Reorganización, p. 15

[lx] [Guillemard, Arturo., y J. Campaña]: Reorganización, p. 16

[lxi] [Guillemard, Arturo., y J. Campaña]: Reorganización, p. 13.

[lxii] [Guillemard, Arturo., y J. Campaña]: Reorganización, p. 15

[lxiii] Guillermo Guajardo Soto, p. 140.

[lxiv] Iribarren Avilés, Rodrigo: “El tren elquino…”, p. 131. José Luis Coo, fue un ingeniero, vinculado a la industria vitivinícola y –curiosamente- a la fundación de la comuna de Puente Alto.

[lxv] Agradezco la consulta y cita de esta imagen a Gustavo Calderón.

[lxvi] Peralta Herrera, Galvarino: Elqui. Su interior, Santiago, Platero, 1996, 111 p., p. 37.

4 Comments

Jose velozo

Excelente estudio, soy desendiente directo de los Rojas Carabantes y nunca pude leer de ellos, gracias por ayudarme a conocer de ellos (aunque sea solo como personajes al margen en la historia de rivadavia)

Cristian Campos G.

Gracias por su comentario. Investigamos lo mas que se pudo pero mas información no encontramos. Saludos!

Luis Allende Espinosa

Felicitaciones por el excelente trabajo de investigacion realizado. Saludos cordiales dede Olympia ,Washington.

Ricardo

Interesantísimo y bien documentado trabajo , felicitaciones. Un punto : 700 plantas de viña por cuadra es , aparentemente, una densidad inferior a la hallada en la zona central ( 1000 o más por cuadra ) ; aunque es muy probable que los terrenos respectivos hayan incluído otras plantaciones y construcciones : las cifras serían , así, sólo aproximaciones. Saludos.